工事の安全を確保するためには、複数部署との連携が不可欠。特に工期が長期にわたる大規模改良工事では、工程が複雑化し、同じ場所・時間帯に複数の作業が集中することで、作業間の干渉や安全リスクが高まります。夜間の限られた時間内で、安全かつ効率的に作業を進めるためには、作業内容や進捗状況を事前に共有し、綿密な計画を立てることが重要です。部署を越えた連携により、現場でのトラブルや手戻りを防ぎ、安全な作業環境を構築することが、お客様に「安全・安心」を提供することにつながると確信しています。

発車前は最後の安全確認の場面。カメラと目視による二重確認を徹底し、少しでも違和感があれば、決して出発合図を送らない。それが最も安全につながると考えています。また、車内放送は伝えたい内容を強調しつつ、分かりやすく丁寧に案内することで、どのような場面でもお客様に「安全・安心」を感じていただけるよう心掛けています。

1日1日、同じ駅でも同じ状況ということはありません。基本動作を守りつつ、状況に応じた最も「安全・安心」な対応を瞬時に考えて実行することは簡単ではありませんが、お客様を守るため緊張感をもって業務にあたっています。

日々の業務で大切にしているのは、たとえ目には見えない部分でも手を抜かず、丁寧かつ確実な仕事を積み重ねること。

さらに決して一人で作業を完結させず、必ず上司や部下と情報を共有しながら進めることを意識しています。業務の途中や完了後には第三者の目で確認してもらうことをルーティンにすることで、自分だけでは見落としてしまう細かな点や判断の偏りに気づくことができ、業務の正確性と信頼性が高まります。こうしたチームでの確認体制が業務の品質を高め、「安全・安心」なサービスの提供を支えていると感じています。

事故を防ぐため、確認作業を確実に実行。異常時には一呼吸おいて行動。お客様に安心してご利用いただけるよう、落ち着いて周りをよく見るようにしています。

ある時、駅でホーム上を歩いていた際に、女性3人のお客様から「女性運転士、めずらしくてすごいわね、応援してるよ」と声をかけていただきました。普段なかなか声をかけていただくことがないので運転士になってよかったなと。これからもお客様に寄り添っていきたいと思います。

駅の仕事はお客様の応対やサポート、機器類の点検、清掃、安全輸送推進まで多岐にわたりますが、どの業務においても「冷静さを失わないこと」が「安全・安心」を守るうえで大切だと感じています。一つの作業に没頭し続けてしまうと周囲への注意が散漫になり、思わぬ事故につながりかねません。

異常時は関係個所へ迅速な報告や正確な連絡、早期解決・復旧への相談が重要。お客様に安心して東京メトロをご利用いただくためには「通常」であることが何よりです。異常時の早期復旧には冷静に、仲間と連携した対応が必要不可欠だと考えています。

シャッター閉扉はお客様への営業終了の合図です。地味な作業かもしれませんが、シャッターが異常なく稼働しなければ、営業を開始することも、終了することもできません。

お客様の流動を注意せずに閉扉してしまうと、お客様や夜間作業従事者の安全を脅かすことにも繋がってしまいますから、シャッターが異常なく稼働しているか、お客様が誤って進入してしまわないか確認しながら行っています。

お客様や仲間の「安全・安心」を守るため、日頃から単純な作業でも事故を起こさないように正確で確実な作業をするように意識して行動しています。

レールの摩耗や傷は数ミリ単位で進行するため、検査や管理、補修作業にはかなりの知識と経験、そして高度な技術力が必要です。また、深夜や悪天候といった厳しい環境下でも、作業の正確性は保たなければならず、今回のレール探傷器を用いてレール内部の傷を確認する作業も例外ではありません。どのような状況においても事故を未然に防ぐため、技術と責任をもって日々業務に取り組んでいます。「これくらいで大丈夫」とは決して思わず、真剣に業務と向き合うこと、それがお客様の日常を支えることにつながると思っています。

ホームでの状態注意、シャッター閉扉・開扉など、すべての業務には意味があります。しかし、人間である以上は取り扱いミスをする可能性があり、それを防止するために基本動作を確実に実行することが重要だと考えています。

新入社員研修で教わった「ABCを守ること(当たり前のことを、馬鹿にせずに、ちゃんとやる)」という言葉は今でも自分の中に根付いており、初心を忘れずに業務に向き合う合言葉になっています。

保安装置の検査は、お客様の安全や列車の運行に直結する重要な業務です。お客様に「安全・安心」な車両を提供するために、一つ一つの検査を正確かつ確実に行い、正常な状態を維持できるよう確認しています。

小さな異常も見逃さず、迅速に報告・連絡・相談。チーム内で情報を共有することで事故や故障を未然に防いでいます。

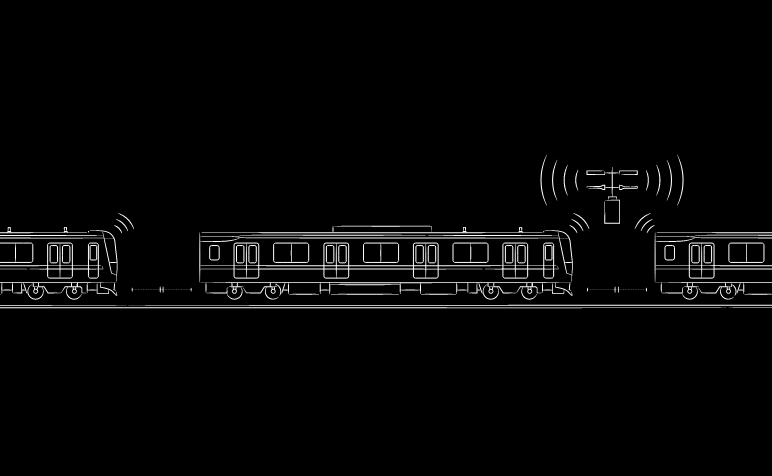

今後はCBTCシステムをはじめとする先端技術の力も活かし、より高い安全性と快適なサービスを実現していきたいです。

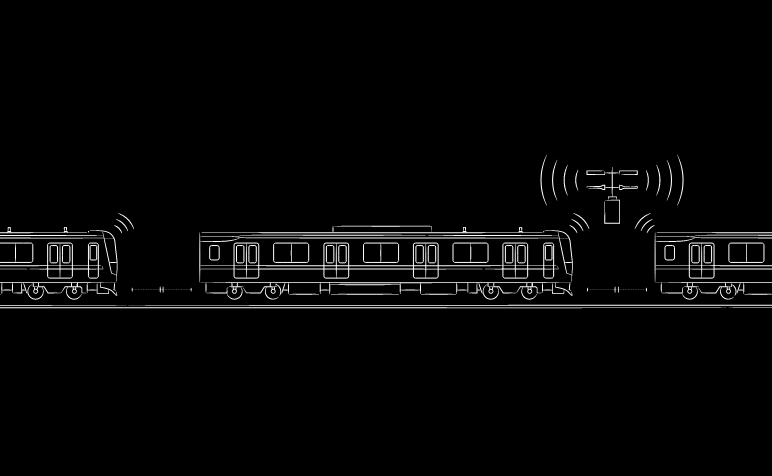

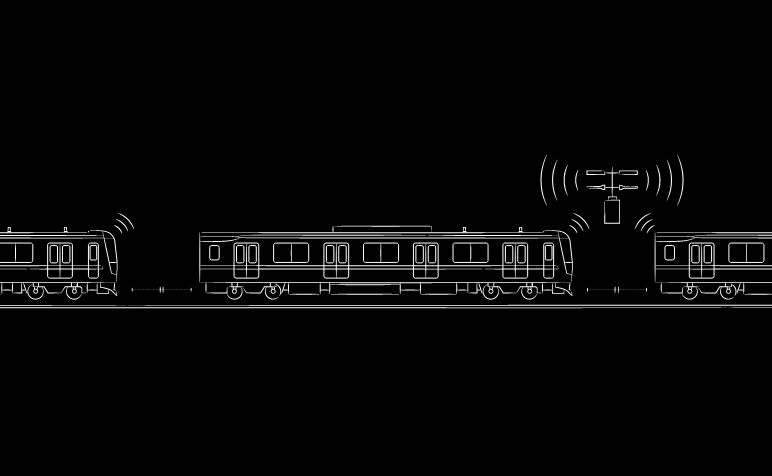

CBTCシステム(無線式列車制御システム)は、地上装置が先行列車の位置から後続列車が走行可能な位置を算出し、無線を介して後続列車に伝えます。後続列車は自ら走行可能な速度を計算し運行する移動閉そく制御により、列車間隔をさらに短くすることができ、高い遅延回復効果を得ることができます。2024年12月に丸ノ内線全線で日本の地下鉄では初めて導入・運用を開始し、2026年度には日比谷線でも導入予定。

詳しくはこちら

従来は職人的な人の技術に頼っていた部分を明確に数値化し、システムとして組み込んだCBTCシステム。非常に高度な信号保安技術ですが、それを採用することで混雑時の遅延などが、かえって悪化するようなことになっては本末転倒です。そんなことにならないよう、安全性を最優先に安定性の実現と維持に努めたことで、列車の遅延が大幅に減少。その成果がお客様に届き、SNS上でたくさんの共感や評価をいただいたことは大きな喜びでした。

CBTCシステムは地上装置と車上装置が双方向で通信し、列車の位置や停止限界点(安全に走行することを許可する位置)の情報のやり取りを行っています。その動作を確実にするためには、地上装置の設計を担う電気部と協力して試験内容を精査し、試運転で不備が無いか確認することが欠かせません。さらに、東京メトロが管理する情報を基にしたシステムデータの運用には、安全・技術部、電気部、工務部、運転部など複数部署の協力が必要です。

CBTCシステムは単独部署だけでは成立させることができず、部門間で連携することによって日々の安全・安定運行につながっているのだと感じる毎日です。

先進技術を活かし、社会の新たなニーズに適応した鉄道の実現を目指して日々業務に取り組んでいます。その中で、CBTCシステムの切替前後でラッシュ時の遅延量が減少したというデータを見た時は大きなやりがいを感じました。

CBTCシステムは遅延回復効果が高いシステムですが、実際にどこまでの効果を発揮できるのかは未知数だったからこそ、数値として効果が表れた時はこれまでの努力が報われたようでうれしかったです。今後もお客様に対して+αの付加価値を提供できるように取り組んでいきます。

CBTCシステム実現のため、今回の撮影での業務のように年間約80回の夜間試運転を実施。夜間試運転では実際にCBTCシステムに切替えを行い、列車が決められた経路を走行しているか、システムとしての機能が健全に働いているか等を確認しています。試運転では常に「フェールセーフ(※)」を意識し、システムの適合性や安全性を丁寧にチェックします。

導入には多くの部門が関わるため、運転部や営業部との教育計画の調整、車両部との試運転時の試験項目の検討など、事前の連携が欠かせません。実際に装置を取り扱うのは現場の最前線にいる係員だからこそ、認識のずれが生まれないよう細かく調整を重ねています。

課題解決に向け、一つのチームとして業務に取り組むことが、確実に導入プロジェクトを推進することにつながっていると思います。

※フェールセーフ:故障時や異常発生時でも、安全側に動作させるように、システムを構築する設計手法。

3ヵ月ごとに行う電車の「月検査」では、さまざまな個所の点検や消耗品の交換を行っています。思い込みや勘違いによるミスを防ぐため、不安な点があれば必ず自分以外の人に確認してもらうことを徹底。「もしかしたらどこかに不具合があるかもしれない」と常に自分自身に言い聞かせながら、わずかな異常も見逃さないよう取り組んでいます。

今回導入したCBTCシステムは列車遅延の回復の効果があり、より快適な電車移動を実現することができます。こうした新しい技術を取り入れることで、これまで以上に「安全・安心」を守りながら、お客様に快適な車両を提供できるように今後も取り組んでいきたいです。

ロボットプログラミング教室「東京メトロ×プログラボ」は、

未来を担う子どもたちに、ロボットプログラミングによる問題発見・考察・実践と試行錯誤を重ねる経験を通じて、筋道を立てて考える力、さらには目標に向かい最後までやり抜く力を身につけ、将来、自身の夢を実現してほしいという思いから、東京メトロ沿線を中心に展開しております。

詳しくはこちら

「東京メトロが運営しているなら安心して子どもを預けられる」。そんなお声を保護者の方々から多くいただきます。東京メトロが築いてきた信頼や地域とのつながりが新事業にもつながっていると感じる瞬間ですね。

子どもたちには、社会で働く人たちの姿や考え方にも触れてほしいと思っています。たとえば、東京メトロの現場の社員から鉄道の安全管理や設備の仕組みについて直接話を聞くことができれば、目の前の学びと“現実の社会”とを結びつけられる。それができるのは我々ならではの強みでしょう。

安全で快適な移動を支えるだけでなく、「人を育てる」という形で社会に貢献し、未来の社会を支える人財を育成する。教育事業を通じて東京メトロが社会の中で果たす役割は変化していくと感じています。

「これなら確実に成功する」という道しるべがない新規事業は、手探りで進める部分が大きく大変です。それでも、子どもたちがワクワクしながら授業を受け、「トライ&エラー」を繰り返す中で成功したときに喜んでいる姿を見ると、その大変さが吹き飛ぶほどのやりがいを感じます。

「子どもたちの『夢を実現するチカラ』を育む」を理念としているこの事業に関わっていて強く思うことは、自分の「好き」を見つけ、活躍できる人財を一人でも多く育てたいということ。

プログラボから、たくさんの「自分のやりたいことを実現できる子ども」が生まれ、幸せな大人になってもらえる一助となれたら嬉しいです。

鉄道サービスの「東京を走らせる力」はお客様の日常生活のサポートが中心でしたが、今後は「東京で活躍する人財の輩出」という側面でも、東京に貢献できると考えています。

スケートボードパーク「RAMP ZERO(ランプゼロ)」は未来を担う子どもたちに、スケートボードを通して、多様性、協調性、グリット(やり抜く力・粘り強さ)を身につけて欲しいという考えのもと、東京メトロ沿線に展開しております。

詳しくはこちら

スケートボードパーク&スクール「 RAMP ZERO

」を立ち上げることができたのは、多くの部署、グループ会社との連携があったからこそ。建設用地の相談は資産管理部、パーク建設の相談は工務部・電気部、物品購入は財務部、スタッフ雇用は人事部など……さまざまな方の力を借りながら、一つひとつ課題を乗り越えてきました。その過程で、各分野のプロフェッショナルが集まる東京メトログループの“総合力の強さ”を改めて実感しています。

これからも組織の垣根を越えて協働し、「移動の安全・安心」はもちろん、「生きる喜び」までも届けられる存在へと、東京メトロの可能性を広げていきたいですね。

社内の仲間には自分が失敗を恐れず挑戦する姿勢を示すことで、「自分も新しいことに挑戦してみよう」と感じてもらえたらうれしいです。